都市計画法に基づく「地域地区」のひとつに「高度地区」があり、建物の高さに関する制限(最高限度または

最低限度)を規定しています。

一方、建築基準法では建物の高さについて、第一種・第二種低層住居専用地域内の高さの制限、道路斜線

制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影による中高層建築物の高さの制限が規定されています。

建築基準法による建物の高さの制限と「高度地区」による制限とは、どのように違うのでしょうか。

高度地区の制限内容は自治体によって違います。

高度地区について都市計画法では、「高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または

土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区とする」(第9条17項)

と定義され、また、建築基準法では「高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画

において定められた内容に適合するものでなければならない」(第58条)とされているだけであり、具体的な

制限内容は法に定められていません。

建築基準法による斜線制限などが全国共通の規定であるのに対して、高度地区の制限内容は(それを導入

するかどうかも含めて)自治体ごとに異なっているのです。

◇最高限度高度地区の高さ制限とは…

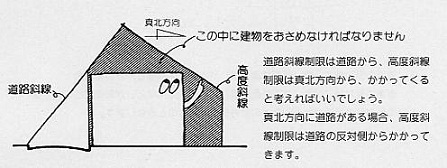

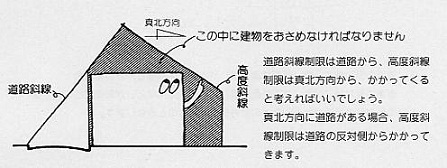

最高限度高度地区は市街地環境の維持を目的として定められるもので、主に北側隣地の日照保護や通風

の確保などを考慮した「斜線型高さ制限」と、建物の高さ全体を一定限度以下に抑えるための「絶対高さ

制限」とに大別されます。

◇最低限度高度地区の制限とは…

上記の最高限度高度地区の制限とは逆に、土地利用の増進を目的として建物の最低限度の高さが指定さ

れる場合があります。

最低限度の高さよりも低い建物は建てることができず、決められた高さ以上の建物を(容積率など他の制限

の範囲内で)建てなければなりません。

ちなみに神奈川県の場合は…

神奈川県では横浜市、川崎市をはじめ、6市2町で高度地区の制限が導入されていますが、その内容はすべ

て異なっています。

横浜市では、斜線型高さ制限と絶対高さ制限とを組み合わせた第1種~第5種高度地区、絶対高さ制限のみ

による第6・第7高度地区の合計7類が規定されています。